« Le tourment d’une orpheline » est la première idée qui m’est venue à l’esprit lorsque je suis arrivée à la dixième page de ce roman autobiographique. Je l’ai noté sur un bout de papier espérant y trouver un synonyme, car je trouvais que « tourment » faisait trop tourmenté. Finalement lisant à la page 25, cette phrase : « Mais la joie de le revoir m’a fait oublier de lui faire part du tourment que j’endurais ». Dès lors, j'ai décidé de garder le titre de ma lecture.

Mon Labyrinthe est un récit autobiographique où l’auteure choisit de faire un bilan des situations vécues durant une période de sa vie. Elle dévoile ce que l’on sait presque déjà de ce qui se passe après la mort des parents, dans plusieurs sociétés africaines post-coloniales. Mais ici cet abandon ou cette «fausse adoption » de la famille maternelle se fait sous fond de guerre, sous fond de véritable hypocrisie. Personne ne connaît l’état psychologique de l’autre. Il y a juste cette habitude de revendiquer les orphelins que l’on retrouve dans plusieurs familles en Afrique. Une revendication fondée sur des intérêts purement matériels. Ou encore une revendication que l’on exhibe pour se faire valoir devant la famille, devant les amis ou encore devant les membres de sa confrérie spirituelle ou politique.

Dieu ne nous commande-t-il pas de prendre soin de la veuve et de l’orphelin ?

Tout allait si bien… jusqu’au jour où la guerre, ces conflits armés provoqués par d’autres personnes pour leur propre intérêt… Il arriva ce jour-là où tout bascula. D’abord l’exil… la mère a toujours parlé de ses origines. C’était un exil sans être un exil. C’était un peu le retour aux sources. Ce moment ou en s’exilant ou en repartant aux sources, on est obligé de faire le tri…où « les rêvent cessent d’exister »… pour plusieurs raisons. La santé, les moyens financiers… et la peur sont présents. Mais aussi la joie de retrouver les siens.

Le retour aux origines a fait de la narratrice et de sa mère, des étrangères… L’étranger qui, comme chez Camus, finira par prendre le cycle et les couleurs de l’absurde. De l’étranger qui est souvent stigmatisé… parce que non connu, parce que différent. Le roman de Camus commence par : « Aujourd’hui maman est morte ». Mais à la différence de Meursault, personnage principal de L’étranger de Camus, dans Mon Labyrinthe, la narratrice n’a pu voir le corps de sa mère. Elle a juste gardé une chose d’elle : un peigne. Sa seule relique après l’amour qui restera toujours gravé dans son cœur. Cet étranger qui finit souvent par se retrouver seul. Cet étranger devenu « indésirable ». Traité « d’ingrat » et dont les tempes seront continuellement martelées par « libérez ma maison ». Pour la narratrice, ce sentiment « d’être de trop » est toujours présent quand on est étranger.

Après l’exil vint la tombe… Ce passage nous a fait penser à Tchitchelle Tchivela (L’exil ou la tombe), mais un peu différemment, car là, pour la mère de la narratrice, ce sera l’exil et la tombe. En effet, elle se serait attendue à tout, sauf à la mort de sa mère car pour elle, sa mère a toujours été éternelle. Cependant, cet exil lui offrira des souvenirs pas toujours gais, mais des tremplins pour aller de l’avant.

Refusant de continuer à être étrangère, la narratrice choisira de rentrer chez elle… où pourtant elle restera étrangère malgré elle.

Surgiront des questionnements qui finiront par mettre la foi entre parenthèses:

Ma mère n’est plus, Dieu aussi est donc mort ? Sinon réveille-toi. Je ne voudrais pas faire ce que je n’ai pas envie de faire. Pourquoi me laisses-tu seule avec ce lourd destin ? Réveille-toi sinon je me tue

Choisit-on sa famille ?

Non. Personne en venant au monde ne sait ce qui l’attend même dans sa propre famille. Mais une mère, même quand on ne l’a pas choisie a, avec son enfant, un lien que personne ne peut comprendre. C’est ce que ressent l’enfant dès l’enfance. Et souvent cette mère-là, lorsqu’il n’y a plus ou pas de père devient tout pour nous. L’oncle qui est censé être là. Celui-là même qui attend toujours l’âge nubile de sa nièce pour établir sa liste de la dot. L’oncle le grand responsable. Il se déresponsabilise face à la misère de sa nièce, celle-là même à qui il a donné son nom

Personne ne m’a aidé dans ma vie. Je me suis toujours battue seule

Il y a, par ailleurs, le visage de la cousine-tutrice qui guette des occasions pour foutre à la porte ces « sans familles » qu’elle s’est s’auto-imposée. Encore cette fausse charité baignée d’intérêts et d’égoïsme. Et puis les autres cousines et cousins qui ont toujours été là et qui ont fait ce qu’ils ont pu, car on ne donne que ce que l’on a.

Une image fidèle : Jbs.

L’ami qui ne part pas. L’ami fidèle. L’ami qu’on aurait parfois du mal à situer dans le récit : ami ou petit-ami ? Le lecteur peut souvent se surprendre en train de vouloir que Jbs épouse le personnage principal pour qu’elle s’en sorte enfin.

Durant ces moments désertiques, la narratrice s'est nouée des relations particulières. Avec des êtres particuliers. Le plus présent reste le livre. Duhamel disait « le livre tient désormais lieu de mémoire à l'humanité tout entière, que tout ce que nous savons est dans nos livres, que le livre exige de nous un fort salutaire qu’il nous permet la réflexion et le travail intellectuel, que notre civilisation, en bref, pourrait s’appeler la civilisation du livre »

Pour la narratrice le livre n’était pas seulement ce médiateur entre elle et le passé et tout ce qui existait, mais aussi un antidote, un exutoire. Elle cite Taty Loutard, Henri Lopes, Mambou Aimé Niali, … des auteurs qu’elle a lu. Mais aussi la musique… beaucoup plus Patience Dabany.

Étudier va rester la seule chose à laquelle la narratrice va s’accrocher. Le seul espoir, et le moment où l’obtention du bac devient le seul moyen de survie. La seule raison de vivre :

Si j’échoue il ne restera plus qu’à me donner la mort

Pourquoi aller à l’école, alors qu’elle aurait pu mener une vie facile ? Trouver un homme. Non. Elle préfère rester digne dans sa pauvreté et réussir de ses propres moyens. Elle y croit. Elle y est arrivée.

Quand les portes s’ouvrent, l’optimisme s’installe. On sait que les difficultés reviendront certainement, mais on les regardera avec un autre regard

J’ai commencé à affronter la vie avec une vision différente, un peu plus optimiste cette fois

À la fin, par simple curiosité, j’ai envie de demander à la narratrice : « Qu’est devenu votre petit-frère. Celui dont vous parlez à la page 50 de votre récit ? ».

En somme, le récit de « Mon Labyrinthe » traduit un malaise : celui des sociétés africaines qui n’ont de cesse de mettre en solde l’humanité de leurs concitoyens. Combien d’enfants, de jeunes sont aujourd’hui dans la rue parce que les gouvernants se détournent de leur mission sociale ? Comment l’État peut-il hypothéquer l’avenir de ses jeunes en trichant avec la réalité ? Les bourses, la corruption… Finalement être pauvre est-ce un anathème ?

Le livre de Destinée Doukaga interpelle… Il invite à marcher

Nathasha Pemba

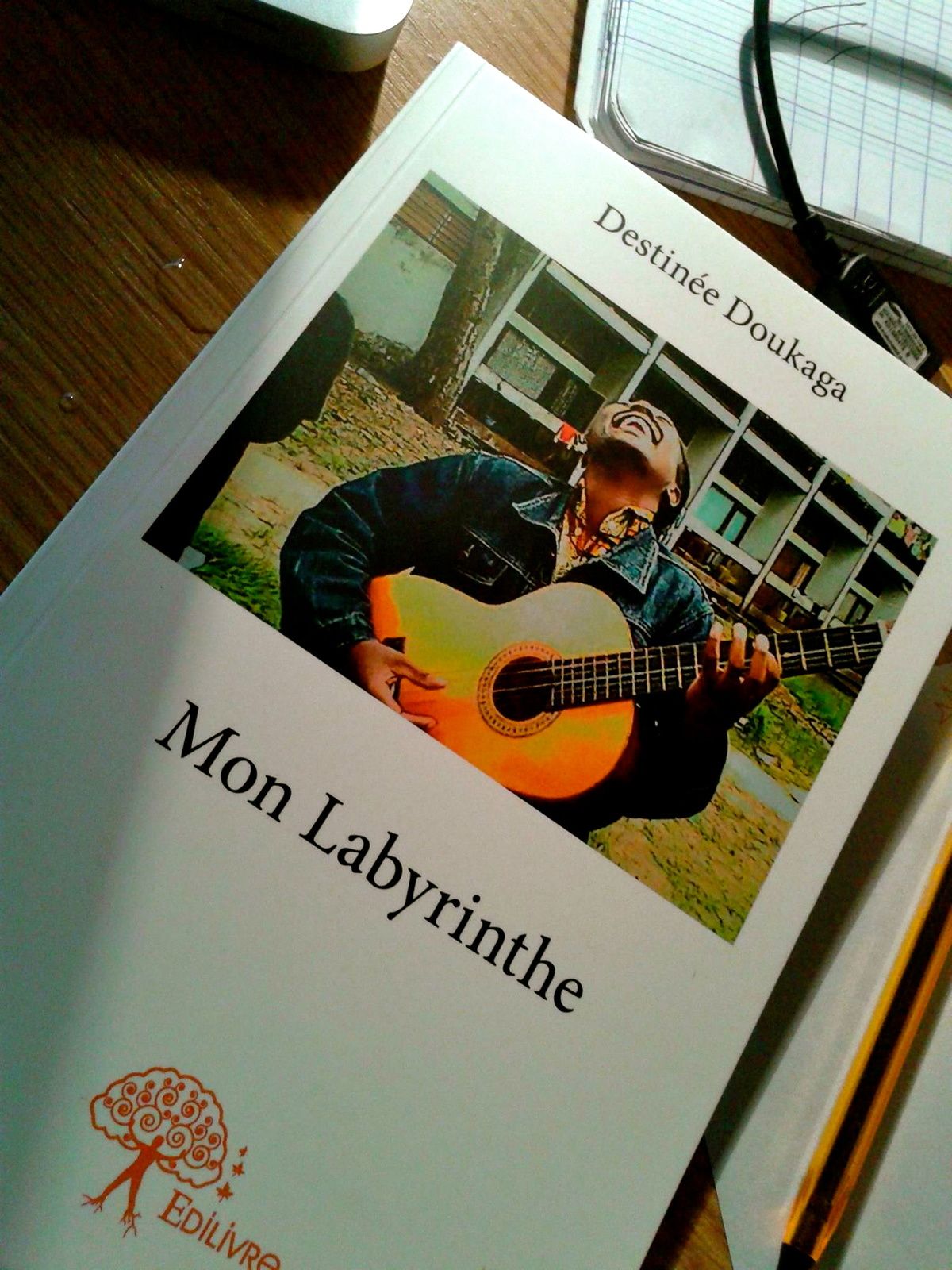

Destinée Doukaga, Mon Labyrinthe, Paris, Edilivre APARIS, 2014, 12, 00 euros.

Rasakan kemenangan lebih sering dengan bermain di slot RTP tinggi. Setiap putaran memberi peluang besar untuk meraih hadiah menarik. Dengan slot RTP tertinggi, Anda bisa menikmati kemenangan konsisten yang sulit ditemukan di slot biasa. Segera bergabung bersama kami dan jadilah pemenang di setiap kesempatan. Raih kemenangan berlimpah dalam permainan ini!

Deposit minimal kini semakin ringan dengan hadirnya Slot Min Depo 5k, memberikan kesempatan bagi siapa saja untuk bermain tanpa modal besar. Pilihan ini cocok untuk pemain pemula maupun yang berpengalaman. Dengan deposit yang terjangkau, Anda dapat menikmati berbagai game menarik dengan peluang menang yang besar. Sistem permainan yang mudah dipahami dan layanan cepat membuatnya menjadi pilihan utama banyak orang. Nikmati permainan seru di slot min depo 5k.

Selain slot, Situs Slot Gacor juga menyediakan permainan togel online bagi mereka yang ingin mencoba keberuntungan dalam angka. Slot 777 menghadirkan berbagai pasaran togel dengan peluang menang yang lebih tinggi serta sistem taruhan yang fleksibel. Dengan pilihan pasaran yang lengkap, pemain bisa memilih strategi terbaik untuk mendapatkan kemenangan maksimal. Setiap taruhan dihitung dengan transparan sehingga pemain bisa bermain dengan lebih percaya diri. Keunggulan ini menjadikan Situs Slot Gacor sebagai tempat yang ideal bagi mereka yang ingin menikmati berbagai jenis permainan dalam satu platform.

Togel Hadiah Terbesar memberikan peluang yang tidak boleh dilewatkan oleh para pemain. Dengan nominal hadiah yang spektakuler, Anda dapat menikmati keseruan bermain sekaligus meraih keuntungan besar.

Keamanan menjadi faktor penting saat bermain toto togel secara online. Situs toto terbaik menggunakan teknologi enkripsi canggih untuk melindungi data pemain dan transaksi mereka. Selain itu, sistem pembayaran digital yang digunakan dalam toto togel memastikan transaksi lebih cepat dan aman. Dengan memilih toto yang memiliki lisensi resmi, pemain bisa bermain dengan nyaman tanpa takut risiko penipuan. Teknologi yang terus berkembang membuat permainan ini semakin aman dan nyaman bagi para pemain.

Bagi pemain Toto Macau, memiliki akses ke Live Draw Macau yang transparan adalah hal yang sangat penting. Semua hasil Keluaran Macau bisa diakses dengan mudah dan diumumkan secara langsung, sehingga pemain tidak perlu khawatir akan adanya kecurangan. Result Macau yang ditampilkan setiap hari bisa digunakan sebagai acuan untuk memilih angka yang lebih berpotensi keluar di periode berikutnya. Dengan bermain secara cerdas dan melihat tren angka yang sering muncul, pemain bisa menyusun strategi yang lebih baik. Keseruan bermain semakin terasa ketika setiap angka yang dipilih berdasarkan analisis sendiri bisa memberikan hasil yang menguntungkan.

Banyak situs slot toto kini mendukung transaksi menggunakan e-wallet untuk memudahkan pemain dalam melakukan deposit dan withdraw. Dengan sistem ini, pemain bisa melakukan transaksi dengan lebih cepat tanpa perlu melalui proses yang rumit. E-wallet juga menawarkan keamanan tambahan karena tidak perlu menyertakan data kartu kredit atau rekening bank secara langsung. Dengan metode ini, transaksi menjadi lebih praktis dan efisien bagi para pemain. Kemudahan ini menjadikan situs toto semakin digemari oleh pemain modern yang mengutamakan kenyamanan.

Kehadiran teknologi membuat slot Thailand berada di tengah sistem pengelolaan platform digital kreatif. Stabilitas jaringan dijaga oleh slot server Thailand agar semua interaksi daring lancar. Banyak pengguna mengandalkan situs slot Thailand sebagai pusat informasi inspiratif. Sistem tetap optimal ketika slot gacor Thailand ditempatkan di tengah proses pengelolaan. Dunia kreatif virtual menjadi sumber inspirasi tanpa batas bagi generasi muda.

Bergabung di slot bet kecil membuat semua pemain bisa menikmati hiburan digital tanpa modal besar. Dengan slot bet 200, sensasi setiap putaran lebih kompetitif dan memacu semangat. Bermain slot bet 100 tetap ringan tapi tetap menghibur. Sementara slot bet 400 memberi peluang hadiah besar yang menantang keberuntungan. Bahkan slot bet 200 perak cukup bagi pemula untuk mencoba strategi dan merasakan kemenangan.

Mengikuti Toto macau melalui platform online kini semakin mudah dan aman. Live draw macau dapat disaksikan langsung dari perangkat apa pun tanpa harus datang ke lokasi pengundian. Result macau yang diumumkan secara real-time menambah kenyamanan para pemain. Bahkan, Keluaran macau yang tersimpan digital memudahkan akses arsip kapan saja.

Banyak pemain yang menemukan hoki mereka setelah bergabung di Situs Togel terbaik. Bermain di Togel Terpercaya memastikan kamu mendapatkan hasil yang transparan tanpa manipulasi. Setiap angka di Togel Resmi diundi secara terbuka menggunakan sistem profesional. Bo Togel Terpercaya juga menyediakan beragam fitur canggih untuk mempermudah bermain. Maka wajar kalau Situs Togel Terpercaya kini jadi kepercayaan penuh para Bandar Togel online.

Bermain Slot Depo 10k kini bukan sekadar hiburan biasa, tapi jadi ajang strategi dan keberuntungan yang menantang. Melalui sistem Slot Qris, setiap transaksi terasa mudah, aman, dan instan tanpa gangguan. Dengan modal kecil seperti Slot 10k, siapa pun bisa menikmati sensasi permainan tanpa tekanan finansial. Program Depo 10k memberi keleluasaan untuk mengatur modal dan ritme bermain sesuai gaya sendiri. Ditambah fitur Slot Deposit 10k, kemenangan besar pun bisa diraih tanpa perlu menunggu lama.

Ketika layar berhenti berputar dan suasana seolah membeku, di situlah rahasia Slot Gacor mulai berbicara. Ada makna dalam setiap jeda, seperti napas yang diambil sebelum langkah berikutnya. Pemain yang sabar tahu bahwa diam pun bisa jadi strategi yang kuat. Slot Gacor mengajarkan seni menunggu, memahami bahwa waktu punya cara sendiri untuk memberi kejutan. Dalam ketenangan itu, kita belajar bahwa tidak semua hal harus terburu-buru untuk menghasilkan hasil terbaik.